郑思肖的“孤臣”心态与理学纲常c-985毕业论文网

摘 要: 南宋遗民诗人诗文作品大多有着强烈的故国情怀,而这种故国情怀正是忠臣情结作用的结果。知名的遗民诗人都有着深厚的理学教育背景,个别诗人本身即是理学家。这些诗人的诗文作品大多有着鲜明的理学气质,其忠臣情结正是由理学教育培育和理学风气熏陶而成,其中较为典型者当属郑思肖。郑思肖自编诗文集《心史》呈现了一个以理学纲常观念构筑价值体系的诗人形象。其在诗文中锥心刺骨的痛苦和几近痴狂的呼喊正是其恪守纲常、维护纲常的忠臣情结的表现。

关键词: 遗民; 故国; 理学; 郑思肖; 纲常; 忠臣;

Abstract: Poetry and prose written by adherent poets of the Southern Song Dynasty has very strong hometown feelings which was the result of loyalty complex. The famous adherent poets were heavily influenced by Neo-Confucianism, and even some of them were NeoConfucians. Most of their works had a distinct temperament, and their loyalty complex was the result of Neo-Confucianism education.Among them, Zheng Sixiao was the most typical one. His collection of poems and essays, History of the Heart, presented a poet's image constructed in the value system Neo-Confucianism. The piercing pain and almost crazy cries in his work were just the expression of his loyalty that abided by and tried to maintain the ethical regulations.

Keyword: adherents; homeland; Neo-Confucianism; Zheng Sixiao; the ethics of Confucianism; loyal minister;

强烈的故国情怀是南宋遗民诗歌创作的一大特色,无论是隐遁山林者、漂泊江湖者还是壮烈殉国者,其文字或曲或直地都在表达对赵宋王朝的眷恋、对中原文化的不舍以及对异族政权的排抵。而埋藏在这种故国情怀深处的实则是忠臣情结。文天祥《金陵驿》其一“满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞”句中[1]355,以“旧家”和“燕子”来比喻君臣,明确指出对故国的眷恋实则是对君臣关系的留恋。在《哭妻文》一诗中,文天祥甚至发出“烈女不嫁二夫,忠臣不事二主”之叹[1]385。类似表述在遗民诗人的诗文作品中随处可见。除文天祥外,忠臣情结表现最为强烈的当数郑思肖,在郑思肖生前自编的诗文集《心史》中,随处可见“忠臣”“纲常”等字眼。与之形成鲜明对比的是,在那些选择与新王朝合作的文人作品中则罕有此类表述。如赵孟頫《松雪斋集》中,“纲常”“忠臣”等词一次也未出现。不仅如此,赵孟頫在名作《岳鄂王墓》一诗中还批评了南宋政权缔造者的自私和狭隘。反之,遗民诗人鲜有批评赵宋王室者,如郑思肖在诗文创作中称赵宋皇帝皆为“圣人”,认为宋朝是“圣人治天下,纲常安厥居”的时代[2]59,时时强调赵宋王朝的皇帝都是施行仁政的仁君明主,对赵宋皇室历代帝王无半点嘲讽和批评。郑思肖如此强烈的忠臣情结并非艺术夸张,而是南宋理学涵养的结果。抛却是与非、对与错的价值判断,深挖其产生的思想根源对于培育爱国主义情怀确有借鉴意义。

一、遗民诗人的理学气质

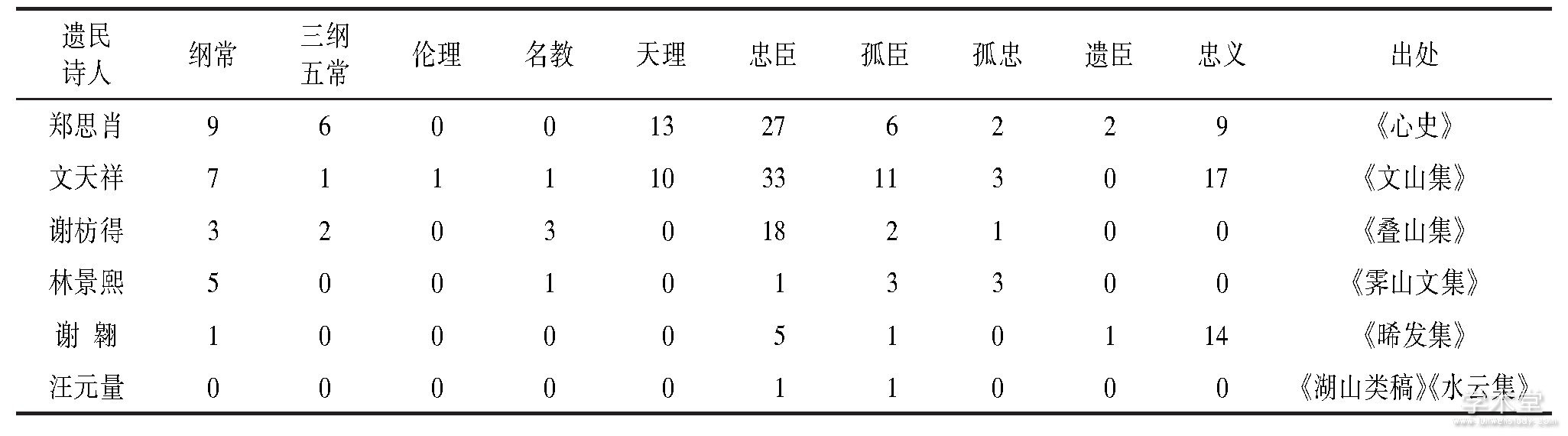

南宋理学在理宗朝得到大力支持,获得官方地位后加速发展,不仅出现了一大批理学学者,还培育和塑造了一大批忠于赵宋王朝的“忠臣义士”,郑思肖在《心史·自序》中称“虽德佑后忠臣义士,亦理宗朝涵养所致者”[2]100。这批宋末的“忠臣义士”,除殉国的文武大臣和下层民众、士兵外,不乏知名遗民诗人。如郑思肖所言,这些“忠臣义士”的忠烈行为与南宋理学的传播有着密切关系。有人指出,程朱理学蕴含着“爱国主义思想和民族精神”1,宋末的不少殉国殉节者是朱熹门生弟子,怀念故国、排斥新王朝的遗民诗人也多是受到理学涵养的文人,浓郁的理学气质在遗民诗人的创作中表现明显。一些理学关键词,诸如“正统”“纲常”等在遗民诗人的诗文作品中出现频率较高。如表1所示。

表1 理学关键词在遗民诗人诗文作品中的出现频率

在六位最知名的南宋遗民诗人的诗文中,除汪元量一人外,其余诗人的诗文中都出现了理学关键词“纲常”,其中在郑思肖与文天祥的诗文中出现频率最高,在郑思肖的诗文中,“纲常”一词出现9次,其次是文天祥和林景熙,“纲常”分别出现6次与5次,而在郑思肖、文天祥、谢枋得的诗文中,“忠臣”一词出现次数少则18次,多则33次,而另一理学关键词“天理”在郑思肖与文天祥的诗文中分别出现13次和10次。与表1中理学关键词类似的表述在这些遗民诗人的作品中则数不胜数。

毫无疑问,南宋理学的发展对文学创作的走向产生了影响,无论是诗、词还是散文创作领域,均有显着表现2。但在南宋中期,诗歌和散文中出现“天理”“纲常”“忠臣”等理学关键词的现象尚不多见,有趣的是推崇理学的宋理宗赵昀曾在诗中提到“纲常”一词,云“鳌极开先已降衷,上天下泽礼居中。三才义理维持力,万世纲常建立功”[3]17。作为一个将理学推上庙堂的皇帝,宋理宗写出这种诗句并不奇怪,强调纲常是立国之本,毕竟是加强统治的一种手段,但理学名词入诗的现象在南宋中期并不多见。南宋末年,理学词语开始频繁出现在遗民诗人的作品中。表1中的遗民诗人基本上都有理学教育的背景,如郑思肖的家庭教育即以理学为主,有的生长于理学风气浓厚的地区,自幼受理学滋养,如谢枋得与文天祥均生于理学重镇江西,二人均有着深厚的理学教育背景。在深具理学气质的诗人眼中,甚至连草木林泉,都能和“纲常”联系在一起。林景熙《萱草》一诗第二联云“千年入风雅,一草寄纲常”[4]58。萱草与“纲常”本无联系,只是古代孕妇采摘佩戴以期生男的瑞草而已,但在林景熙眼中,这种“宜男”的植物居然也能和“纲常”挂上钩,可见其于理学浸染之深。不仅一草一木蕴含“纲常”,朋友之间也可以“纲常”相砥砺,在《饯盛景则教授》中,林景熙劝慰盛景则“丈夫出处各有道,天地纲常要撑拄。俗吏惟知骋刀笔,腐儒亦或拘训诂”[4]116。在这些谙熟理学的遗民诗人眼中,“纲常”还是品第人物的最重要标准,在《读文山集》中,林景熙称颂文天祥的伟大在于“纲常万古悬日月,百年身世轻一发”[4]280。

文人对于理学观念的接受程度不同,在南宋中期诗歌创作中即有表现。在“中兴四大诗人”陆游、尤袤、杨万里、范成大四人的诗文中,“纲常”“天理”等理学关键词出现的频率差异较大,其中以堪称理学家的杨万里的作品中出现频率最高,《诚斋集》中出现“天理”一词达17次,而在陆游的《剑南诗稿》《渭南文集》中,“天理”一词共出现8次,在范成大的《石湖诗集》中仅出现2次,尤袤诗文集中一次也未出现;“三纲五常”一词在杨万里《诚斋集》中出现1次,其余三人诗文集中一次也未出现。理学关键词在诗文中出现频率的高低,反映了诗人对理学概念接受程度的差异,这一差异对诗文创作的走向也产生了影响。而对于“理宗朝涵养”的宋末遗民诗人来说,正是深厚的理学教育背景促成了遗民诗人浓厚的忠臣情结。

二、遗民的“忠臣”情结:对正统与纲常的自觉维护

“遗民”一词在宋以前极少出现,宋室南渡后,“遗民”在诗歌中出现的频率越来越高,仅在陆游诗中就出现近30次。“遗民”一词的概念本就与故国、故土等语义相连,作为南宋前期诗歌的常见意象之一,其出现的语境仍旧充满着黍离之悲,诗人对“正统”“纲常”的强调尚不突出。如杨万里“船离洪泽岸头沙,人到淮河意不佳”[5]与陆游《秋思》其四“遥想遗民垂泣处,大梁城阙又秋砧”[6]1691的感慨尚未越出黍离之悲的范畴,陆游《谒诸葛丞相庙》“遗民亦知王室在,闰位那干天统正”[6]517,《闻鼓角感怀》“中原烟尘一扫除,龙舟泝汴还东都”[6]1441等提及“正统”的诗句在数量上也并不突出。对于陆游、杨万里等“中兴诗人”来说,虽然淮河“中流以北即天涯”的残酷现实勾起了他们心中的黍离之悲,但是“若问生灵谁是主?如今天子又康王!”[2]36毕竟正统和纲常还在,汉家基业虽说亏损半数,但是淮河以南的半壁江山毕竟还处在正统的羽翼之下。然而,对于遗民诗人来说,面对着“城郭人民半已非”的残破河山,内心涌起的就不仅仅是黍离之悲了,他们需要接受的是已身堕胡尘的现实,需要迎接“披发左衽”的命运。然而他们自幼接受的是“正纲常、明夷夏”的理学教育,如何能够接受“灭天理,穷人欲”的夷狄取代华夏正统[2]180。

对于汉以后的儒家知识分子来说,“夷夏”早已是知识体系和政治思想的基本概念和核心原则,但他们对“夷夏”的认知和阐释却并不相同。“至圣先师”孔子是第一个申明夷夏之大防的文化人。孔子极端鄙弃“夷狄”,认为“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”[7]24。深惧华夏正统为夷狄所污染,感慨“微管仲,吾其被发左衽矣”[7]151。但尚未激烈到指斥“夷狄”为禽兽的程度,并且还对“夷狄”抱了同化的幻想。董仲舒作为率先提出“纲常”概念的大儒,其“夷夏”概念也具一定包容性,认为只要“合于礼义”,“夷”“夏”是可互变的,曾评说“今晋变而为夷狄,楚变而为君子”[8]。唐朝对“夷狄”的包容可谓前无古人后无来者,虽然有人认为“夷狄无礼,本非人类”[9],但“中国与夷狄,犹太阳于列星”[10]的说法为更多的人所接受,在如此氛围之内,被宋人抬入孔庙的韩愈也并未将“夷夏”划分的过分绝对,在《原道》里说“孔子之作《春秋》也,诸侯用夷礼,则夷之;进于中国,则中国之”[11]。在如何看待“夷”“夏”这个问题上,宋代知识分子和唐代知识分子的态度已经大不相同,对于宋代知识分子来说,“夷”“夏”之间的“大防”已如深沟巨壑3。宋代知识分子不仅是“夷夏”“纲常”等概念的继承者和弘扬者,还是新的阐释者。他们在继承了孔子“夷夏”观的基础上,将“夷”“夏”置于“纲常”的范畴,以“纲常”取代“礼”的阐释体系,对“夷”“夏”作出新的阐释,并将之拔高到治国准则的地位,以之为衡量政治优劣的标准。朱熹等人公开将“夷狄”等同于禽兽,并据此批评沾染了夷狄之风的贞观之治和开元之治都有重大瑕疵——“三纲不正”,声称“唐有天下,如贞观、开元,虽号治平,然有夷狄之风,三纲不正,无父子君臣夫妇,其原始于太宗也”[12]。朱熹不仅以“三纲不正”和“有夷狄之风”为理由抨击了唐朝政治,还顺带把堪称帝王典范的太宗皇帝拉出来一道批判,把唐朝“三纲不正”的源头指向太宗。然而和郑思肖相比,朱熹对唐朝的评价尚算婉约,并未直呼李唐为“夷狄”。郑思肖则以李唐皇室为“凉武昭王李暠七世孙”为理由将唐朝排除在“正统”汉家王朝之外,在《古今正统大论》中直呼李唐“实夷狄之裔……姑列之于中国,特不可以正统言”[2]134。然而与对隋朝的评价相比,郑思肖对唐朝的评价还算温和,以“贞观开元太平气象”和近三百年的统治为理由,将其勉强算作中国之一朝,但对于国祚仅三十余年的隋朝,郑思肖就不那么客气了,不仅直呼其为僭逆,连“杨”姓都不愿意提,并建议史家黜隋国号、年号,直书“普六茹某僭行某事。”郑思肖认为“夷狄素无礼法,绝非人类”[2]177。这种毫不留情的偏激态度甚至还不及一千多年前的孔子宽容。郑思肖区分“夷”“夏”的标准是“纲常”,在《苦怀六首》其五中称“我命而为人,形异禽兽生。所以异者何?不越纲常行”[2]49。

从孔子给齐景公治国的建议——“君君臣臣父父子子”到朱熹、郑思肖等人以“纲常”“正统”评价历史、衡量政治得失的一千多年内,“纲常”和“正统”的概念虽未遭遇公开的挑战,但也并未完全被读书人所奉行。以汉、唐为例,读书人在亡国之际并未表示出对于故国的过分眷恋。相对于“三纲不正”的唐人,在遵守和维护“纲常”方面,宋朝知识分子显然有骄傲的理由。郑思肖曾经感慨“今天下崩裂,忠臣义士死于国者,极慷慨激烈,何啻百数,曾谓汉唐末年有是夫”[2]122?与汉、唐末年相比,南宋末年读书人恪守“三纲”行事者确实远远多于前朝,然而臣子奉行“三纲”的事例在宋以前也不时出现,甚至连为孔子所鄙弃的“夷狄”也曾一度受到儒学的教化,以遵守“纲常”为行事原则。例如“五胡乱华”时期,苻秦冀州刺史邓翼即以“先君忠于秦室,翼岂可先叛乎?忠臣不事二主,未敢闻命”的理由拒绝慕容垂的拉拢[13]。虽然邓翼后来还是被慕容垂巧妙地收编,但是身处胡人统治下的北方,能够以“纲常”为理由拒绝敌方拉拢,足以说明即便在乱世,“纲常”之说也有一定市场。从孔子、董仲舒再到朱熹,“夷夏”“纲常”等概念及其阐释系统已逐渐完善并广泛进入教育体系,构筑着南宋后期知识分子的价值体系。“忠臣不事二主”的概念深深地沉淀在南宋最后一批知识分子的头脑中,“三纲”已经成为支撑部分知识分子心灵世界的砥柱。在纲常失坠、身堕胡尘的易代之际,强烈的忠臣情结支撑着遗民诗人抵抗流俗、保持中原正统知识分子的节操。

“情结”一词虽是舶来品,却可以用来阐释文学创作中的诸多现象,有着广泛的应用意义。情结理论的提出者荣格认为:“心理学作为对心理过程的研究,也可以被用来研究文学,因为人的心理是一切科学和艺术赖以产生的母体。”[14]现代心理学研究者认为,“一旦情结被触发而产生其作用的时候,不管人们是否意识到,情结总能对人们的心理和行为产生极具感情强度的影响,甚至是‘主导性’的作用,强烈的爱或恨,快乐或伤心,感激或愤怒等情绪,总是会伴随着情结的触及而发作,而这个时候,我们往往已经不能再理智地表现本来的自己,而是完全被情结所占据与控制。在这种意义上,情结类似于一种心理本能,触发后就按照它自身的固有规律来自动行事。于是,受某种情结所困的人,往往也会表现出由情结所支配的心理与行为”[15]。

南宋遗民诗人在诗文中流露出对纲常和正统的自觉维护正是忠臣情结在文学创作中的自然表现,在这些诗人的价值体系中,忠臣的事业就是遵守“纲常”、维护“纲常”。文天祥曾直言他的抗敌大业即是维护“纲常”,在《过淮河宿阚石有感》中慨叹“我为纲常谋,有身不得顾”[1]361。史称“以忠义自任”的谢枋得一生都以维护纲常作为自己义不容辞的责任。他在《魏参政执拘投北,行有期,死有日,诗别二子及良友》中写到:“雪中松柏愈青青,扶植纲常在此行。天下久无龚胜洁,人间何独伯夷清”[16]137,在《和曹东谷韵》中写到:“万古纲常担上肩,脊梁铁硬对皇天”[16]139。谢枋得门人也纷纷赞同知识分子当以正纲常为己任的行为,在赠别谢枋得的诗中强调“纲常”。如叶爱梅在《赠叠山先生》中写到:“后土茫茫两屩行,纲常事重此身轻”[16]182;魏天应在《和叠山老师韵》其二中写到“纲常正要身扶植,出处端为世重清”[16]183;蔡正孙在《和叠山老师韵》中写到:“肩上纲常千古重,眼前荣辱一毫轻”[16]183。以担负和维护“纲常”为己任的并不仅局限于谢枋得等理学家和知识分子,在整个南宋文化圈,“纲常”已成为立国之基,执政之本,所谓“天子当为国家扶纲常,为天地立人极”乃是文化人的共识[16]2。在淳佑四年阻挠理宗起复丁忧离职的宰相史嵩之的人中,除了144名太学生,还包括“武学生翁日善等六十七人,京学生刘时举、王元野、黄道等九十四人,宗学生与寰等三十四人,建昌军学教授卢钺”[17],这些人在攻击史嵩之的上书中首先搬出“纲常”这顶大帽子,以“天子当为国家扶纲常,为天地立人极”开篇,站在维护纲常的正义一方,占据道德的制高点,不给对方反驳的空间。在存亡危急之秋,是否维护“纲常”也成为“忠臣”的衡量标准。在文天祥就义后,悼念文天祥的诗文几乎无一例外地强调其对“纲常”的维护,如刘麟瑞《丞相信国公文公天祥》中赞颂文天祥“六籍一时光日月,孤忠千古立纲常”[3]1995。郑思肖在《文丞相赞并序》中称文天祥“尽于忠,尽于孝,为天下开君臣父子之天,立万世人道之极”[2]154。在郑思肖眼中,文天祥的伟大在于重振了“君君臣臣父父子子”的三纲之道。

受到理学教育的遗民诗人群体,渴望维护纲常和正统的愿望更为强烈,与前辈诗人相比,他们在诗文中时时抒写对于纲常和正统的热烈维护之意,对于被视为“禽兽不若”的异族,反感和抵触也更为强烈。在这批诗人中,郑思肖可谓典型者,其所作诗文几乎无一篇不对“夷狄”表现出极端蔑视和排斥的情绪,以及对赵宋王室的悲恋,同时不断强调对“纲常”和汉家正统的维护,情绪之激烈几近痴狂。在整部《心史》中,“忠臣”情结的表现与理学纲常的表述始终交融在一起。

三、郑思肖的“孤臣”心态与理学纲常

郑思肖在宋亡后自称“大宋孤臣”,其诗文创作中弥漫着强烈的“孤臣”心态。这种近乎偏执的孤臣心态,是强调纲常的南宋理学浸染知识分子心灵世界的结果。在郑思肖的《心史》中,忠臣情结和故国情怀完全融为一体。“大宋孤臣”的称谓表明郑思肖的故国情怀实质就是忠臣情结,他对赵宋王朝的悲恋根源于他心底的忠臣情结。《心史》自序开篇即言:“文者,三纲五常之所寄也,舍是匪人也,又奚文之为哉”[2]3?公开表示“纲常”乃是其心灵世界的砥柱。郑思肖的为人、为文核心原则皆在于“纲常”,其文学主张以强调纲常为主,其孤臣心态之渊源也是纲常思想,这在其文集中得到明白呈现。简言之,郑思肖的思想隶属强调纲常的南宋理学,这种思想决定了郑思肖的诗文创作走向和风格。而其重纲常、明节义的价值观念体系除了受到宋代文人地位高、待遇好的社会环境熏染和教育大众化普及进程的推动,尤其离不开其父郑起的熏陶和刻意培育。

郑氏家族是典型的理学传家之族,在郑起之前就已有人在理学界奠定声誉。郑思肖在《书先君跋先着作叔翁行述后》中追述:“先高叔翁事孝宗朝,极有声,忠荩极谏,斥奸邪,不顾一身,唯为天下虑。当时晦庵、南轩、东莱、艾轩诸公极深敬之”[2]140。郑思肖高叔祖能得朱熹、张栻、吕祖谦、林光朝等四位理学名臣的敬重,恰说明郑氏传家之学、立身之道与理学家所倡一致,完全符合理学要求。而郑思肖父亲郑起则已跻身于理学教育家行列。在整部《心史》所录诗文中,郑思肖提及其父达20余处,时刻强调谨遵“纲常”,不能违背父训的言行准则。《心史》自序全篇叙述其父郑起对其的理学教育,篇末云“故终身所法,惟学我父而已”[2]4。郑起本人是谙熟理学的学者,以“讲性理学”闻名当时。郑思肖在《先君菊山翁家传》中记述了郑起在学校讲授理学的情况,“漕台请为诸暨县主学、萧山县主学。甲寅絜居吴门,浙西仓台请为尹和靖书院堂长,淮东阃请为泰州胡安定书院山长,平江府请为三高堂长,无锡县率请至邑庠开讲。环辙淮左浙右,据坐皋比,深衣竹笏,讲性理学,一时学者翕从焉”[2]143。郑起任职官学教授和山长的经历将郑思肖带入了上层文化圈,交游者不乏理学名臣,令其浸染理学更深。在《自序》中,郑思肖回忆了其父将其引入官僚士大夫圈,与当时名宦、学者交游的经历,“思肖生于理宗盛治之朝,又侍先君子结庐西湖上,与四方伟人交游,所见所闻广大高明,皆今人梦寐不到之境”[2]99。在这些“四方伟人”中,就有李宗勉、杜范、真德秀、赵汝谈、袁素、蔡抗、魏了翁等理学名臣。与郑思肖父子交游的理学名臣,无一不把“三纲五常”看作立国之根本。真德秀在《召除礼侍上殿奏札》中开篇即云“臣闻国于天地,必有与立焉,三纲五常是也”[18]。在理宗皇帝的支持下,书院教育也与理学融合,一时间不仅理学名臣辈出,书院理学教育也发展迅速4。在郑起的严格培育和浓厚理学风气的熏染下,遵“理”成为郑思肖价值体系的核心和一生行为的准则。在诗文中,郑思肖不断强调“理至大”“勿违理而行”“惟理之不可悖”,无论身处何方、无论做人还是作文,不越“理”之雷池半步,坚持“不越纲常行”,并以“理”论人,痛斥泯节操、“事二主”的人是“易形革面,踯躅兽走,得罪天理,不齿人类”的败类[2]114,认为大丈夫当“始以一身执纲常之权,悉举天下后世同归纲常之域,终而一心尽性命之理,一溥天下后世”[2]145-146,强调“妇无二夫,子无二父,臣无二君”[2]104“君君臣臣父父子子,乃吾之天”[2]109。

与文天祥、谢枋得等大名鼎鼎的南宋名臣相比,郑思肖的地位并不高,甚至可以说是江湖布衣。郑思肖生前以画菊着称,在当时一般人士眼中,不过是一个孤僻的画家。但是从其生前自编的文集《心史》来看,其“忠臣”情结和“孤臣”心态不仅强烈而且典型,《心史》一书可谓字字血泪,处处可感其几近癫狂的激烈情绪。郑思肖曾自谓“独笑或独哭,从人唤作颠”[2]50。在身边人已经随波逐流、“国中无与语者”的情况下,仍然标举“纲常”“大义”,无论是行动上还是思想上,都堪称“大宋孤臣”。与文天祥一样,郑思肖的“孤臣”称谓包含了对君父一体观念的认可和接受,并以此构建了价值体系。面对天地崩裂、“腥污社稷”的现实,郑思肖深感自身的无力,感慨“夫非歌诗,无以雪其愤,所以皆厄挫悲恋之辞”[2]43。在这些被认为是爱国主义的诗歌和文章中5,郑思肖一遍又一遍地强调“君父”一体,以维护纲常的形式表达其对赵宋王朝的悲恋和对异族入主中原的愤慨。在《德佑六年岁旦歌》中,郑思肖悲痛大喊“我宁久处遁闷中,遽忍终死为逆民!大哉父母之遗体,与生俱生仁义身。天炼精金铸我心,上籀‘忠孝’两字文。痛忆我君我父母,眼中不识天下人”[2]57-58。在《和文丞相六歌》其三中,更是直接指出“君父”乃其生命的支柱,痛诉“呜呼三歌兮泪淋漓,君父不在倚赖谁?”[2]64在《后臣子盟檄》中解释《臣子盟檄》一文的题名时再次解释了“君父”于其生命的意义:“仰拜吾君九天之上,俯拜吾父母九京之下,臣子之事,或庶几乎!今云雾晦塞,草木凄苦,四顾空空,舍我其谁?《臣子盟檄》所以作。曰臣子盟檄何义?‘臣’不敢忘君,‘子’不敢忘父母”[2]107。诸如此类表述,在郑思肖的诗文中,几乎随处可见,这也就表明在郑思肖的思想体系中,“君”“父”这两个概念是核心支柱!这种强烈到近乎极端的表达,即便在南宋末年的遗民诗人群体中也不多见。

在很多作品中,郑思肖批判了宋人接受“夷狄”统治的可悲现象,在《苦怀六首》其一中痛斥“今人真小儿,语话尚痴倒。不辨亲与仇,得食即为好。焉知父母心,茹素伤怀抱!难报三春晖,满地皆芳草”[2]47。这首诗写出了由宋入元后的社会现状,也写出了郑思肖的痛苦和无奈。面对着随遇而安、已经接受蒙古统治的广大民众,郑思肖痛苦不堪,却无可奈何,只有感慨大义不存。“焉知父母心,茹素伤怀抱”一句是对纲常的再一次强调,也是对现实的感伤。在《苦怀六首》其二中又悲愤地呐喊:“滔滔流波澜,百川俱颓靡。竞羡吕望贵,独欠伯夷死。小恩尚思报,大义反忘耻。国家三百年,果何负于尔?”在这首诗中,郑思肖痛斥那些随波逐流的人“忘耻”的可悲行径。站在维护“纲常”的立场来看,这种抛弃大义的行为是无君无父的行为,是颠覆纲常的行为。“生死事小,失节事大。臣之于君,有死无二。”[2]108郑思肖的价值体系核心是“君父”,其最痛恨的就是无视“君君臣臣父父子子”的行为,偏偏在宋亡之后,不少人选择了和新王朝合作,如郑思肖好友、赵宋宗室赵孟頫便走了这么一条路。对此,郑思肖既悲愤难抑、又倍感孤独。在这种“举世皆浊”的环境中,他只能以恪守“纲常”来让自己抵抗“物之汶汶”的侵蚀,这使他成为不折不扣的“大宋孤臣”。在《久久书后跋》三中说“厥今三纲五常之道尽废,人而禽兽尔。孤立无朋,唯心自语。我父刚方纯正,行三纲五常之道者也。万不肖其一二,乌取其为人子?念念思之,心痛如割!今当誓死行其所教,终期于肖;不然,我父教我何事”[2]110?连赵宋的宗室都顺从了夷狄,背弃君父、认贼作父,这令郑思肖既痛心又无可奈何,只能在诗文中斥之为“禽兽”之行。支撑他孤独地走下去的只有其父郑起的谆谆教导,而郑起向郑思肖灌输的正是以“君父”为核心的纲常体系。这正是引导、支撑郑思肖沿着“大宋孤臣”的道路踽踽独行的唯一支柱。这与文天祥在狱中坚持三年的精神支柱完全一致。文天祥在《正气歌》中点明自己的价值体系和不肯与蒙古人合作的根本原因——“三纲实系命,道义为之根”[1]375。在“满朝朱紫尽降臣”的大环境下,文天祥和郑思肖的行为看起来是那么不识时务,但是他们却以“孤臣”的身份恪守着纲常和华夏正统,扞卫着汉家文化一脉,彰显着浩然的不屈气节。

综上所述,南宋遗民诗人浓烈的忠臣情结与南宋理学纲常观念之间有直接关联,是南宋理学世俗化在文人群体中产生的影响。虽然儒家一直强调夷夏之别和中原文化的正统地位,但南宋覆灭后部分遗民诗人排夷狄、拥正统的忠臣情结之浓烈,可以说是前无古人后无来者。文天祥而外,尤以郑思肖最为典型。郑思肖自称“大宋孤臣”,其坚持华夏正统的执着和浓烈的忠臣情结,在诗文中表现得淋漓尽致,其行为在南宋遗民群体中也算是孤标傲世。这种深入骨髓的忠臣情结得自其父的培育和环境的熏染。郑思肖在理学圈中成长,初入仕后被授和靖书院山长之职,继续在理学传播的中心圈内,这种经历比一般理学人士更为典型,因此其浸染理学的程度之深是南宋一般文人难以企及的。《心史》体现的孤臣形象和忠臣情结凸显了理学对郑思肖的影响,这种影响很自然地被带入诗歌创作中。郑思肖在杂文《久久书》中公开表明其作诗文是为“激励天下”,反复强调“生不能为国家报仇,死决当为大义吐气”的心愿是其忠臣情结的具体表现,也是其深受理学思想浸染的必然结果。

参考文献

[1]文天祥.文天祥全集[M].北京:中国书店,1985.

[2] 郑思肖.郑思肖集[M].陈福康,校点.上海:上海古籍出版社,1991.

[3] 厉鹗辑.宋诗纪事[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[4]陈增杰.林景熙诗集校注[M].杭州:浙江古籍出版社,1995:58.

[5]辛更儒.杨万里集笺校[M].北京:中华书局,2007:1403.

[6]钱仲联.剑南诗稿校注[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[7] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980.

[8]苏禹.春秋繁露义证[M].钟哲,点校.北京:中华书局,1992:46.

[9] 刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:2255.

[10]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:6187.

[11] 马其昶,马茂元.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:19.

[12] 朱熹.论孟精义[M]//朱熹.朱子全书.上海:上海古籍出版社/合肥:安徽教育出版社,2002:94.

[13]李延寿.邓彦海传[M]//李延寿.北史.北京:中华书局,1974:797.

[14]荣格.心理学与文学[M].冯川,苏克,译.北京:三联书店,1987:124.

[15]申荷永.心理分析:理解与体验[M].北京:三联书店,2004:136.

[16] 熊飞,漆身起,黄顺强.谢叠山全集校注[M].上海:华东师范大学出版社,1995.

[17] 脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1974:12426.

[18] 真德秀.西山先生真文忠公文集[M].北京:商务印书馆,1937:63.

注释

1参见杨青《程朱理学与爱国主义》,《中华文化论坛》2000年第2期第97-99页。

2相关研究可参见:许总《论南宋理学极盛与宋诗中兴的关联》,《社会科学战线》2000年第6期第99-107页;张春义《南宋词与理学新论》,《山东师范大学学报》(人文社会科学版)2009年第2期第95-102页;常德荣《理学世俗化与南宋中后期诗坛》,《文学评论》2011年第4期第40-46页;刘培《理学的张扬与自信心的凸显——论南宋中期辞赋创作的新变》,《复旦学报》(社会科学版)2011年第5期第11-23页。

3关于宋代知识分子强调“夷”“夏”之大防的原因,可参见葛兆光《宋代“中国”意识的凸显——关于近世民族主义思想的一个远源》,《文史哲》2004年第1期第5-12页。

4相关研究可参邓洪波《南宋书院与理学的一体化》,《湖南大学学报》(社会科学版)2004年第5期第39-44页;王晓龙、庞桧存《试论南宋理学教育传播的主导者和受众》,载《宋史研究论丛》第11辑,河北大学出版社2010年版第470-486页;肖永明、彭爱华《南宋前中期理学家的官学教育实践及其反思——对南宋理学与书院结合原因的一种阐释》,《湖南大学学报》(社会科学版)2006年第6期第34-38页;洪银香、朱汉民《南宋理学与书院教育宗旨》,《湖南大学学报》(社会科学版)2016年第2期第17-25页。

5关于郑思肖诗歌的“爱国”性质,可参见陈福康《论郑思肖的创作道路与成就》,《福建论坛》(人文社会科学版)1988年第3 期第56-59页。

专科论文咨询

专科论文咨询